それは、まるで宮崎駿のアニメのような、そんな光景だ。そこには、2haに及ぶフランス系品種7種が植樹されている葡萄畑、斜面の高台には放牧場。道路を挟んで向かいには、築100年近い札幌軟石の蔵を移築するかたちで瀟洒な醸造蔵が備えられている。北東向きの緩やかな斜面の上部からは、余市市街と海が臨まれ、風車がないだけで、ほとんど風の谷である。

▲ モンガク谷は余市・仁木地区でも最も高標高のワイナリー。余市市街や日本海を見下ろす絶景が広がる。

▲ モンガク谷は余市・仁木地区でも最も高標高のワイナリー。余市市街や日本海を見下ろす絶景が広がる。

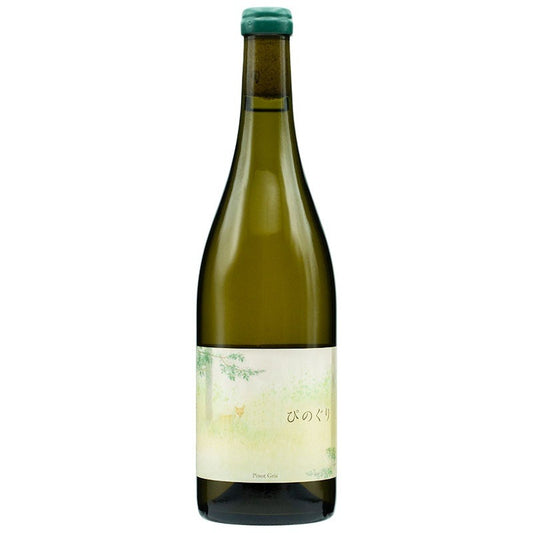

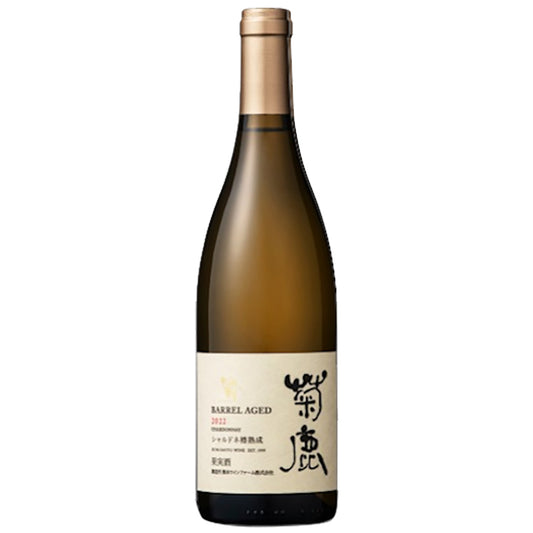

新海誠演出風の景色の展開がありありと瞼の裏に浮かぶのは私だけだろうか。 景色は開けたが、15年もの間放置されていた11haの荒地。土地を取得した2011年は整地とゴミ拾い排水路の整備に丸々費やされた。葡萄の植樹を開始したのは翌年の2012年。植栽品種は、シャルドネ、ピノノワール、ピノタージュ、ピノグリ、ピノブラン、ソーヴィニヨンブラン、ゲウュルツトラミネールの7種類。

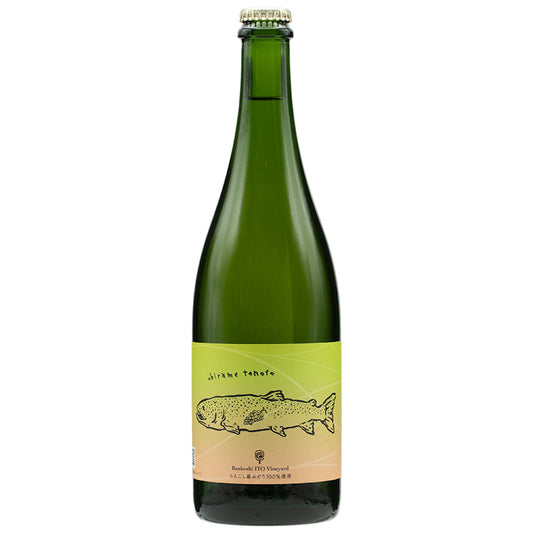

▲ 敷地内には溜池も。胡桃(くるみ)の木の根元あたりから湧き出る水を貯めこんでいる。中では、魚も暮らしているそうだ。

▲ 敷地内には溜池も。胡桃(くるみ)の木の根元あたりから湧き出る水を貯めこんでいる。中では、魚も暮らしているそうだ。

無農薬で栽培を始めたのは、木原さんが低投入・低環境負荷・不耕起草生栽培を目指しているためだ。2020年からは散布農薬は全てオーガニック認定品だが、堆肥等も自身で手配した自然な物にこだわっている。葡萄の樹の周辺には積丹雲丹の漁師さんから貰った雲丹の殻が風化して、パラパラと細かい欠片となっている。

そういった"エコでやさしい"栽培によって造られた葡萄は、 築100年を超える札幌軟石の蔵を移築して建造されたワイナリーに送られる。 2018年に完成した醸造蔵は、斜面を利用したグラヴィティ・フローシステムを備えた木原さんが自慢とするところのものだ。2012年に葡萄を植樹した時から、万が一ワイナリーを持つのであれば、札幌軟石で作られた半地下の醸造蔵を持ちたいと願っていたそうだ。その念願が叶ったかたちとなる歴史を感じる建造物は、非常にひんやりと静謐な空気で満たされている。

▲ 胡桃(くるみ)の木。開墾した葡萄畑のみならず、この土地が自然の恵みに富んでいることを象徴するように、活き活きと枝を伸ばす。

▲ 胡桃(くるみ)の木。開墾した葡萄畑のみならず、この土地が自然の恵みに富んでいることを象徴するように、活き活きと枝を伸ばす。

10Rワイナリーでの委託醸造を行っていた際は1種類のワインのみを生産していたが、自社醸造設備を手に入れてからは、混醸する葡萄品種の組み合わせやパーセンテージの異なる4種のワインのリリースを開始した。

ワイン造りの次のステップとして木原さんが見据えるのは果皮の扱いだ。 品種選択のスタートが調理の思想に基づいているからか、遊び心、味付けという言葉づかいはほかの生産者からは聞かれない独特のタームのように思われる。

今までは果汁のフレッシュさを重視する醸造をやってきました。そうするといち早く皮から離れてしまうわけですよね。皮の良さを引き出せない作りになっていたのを、少しずつ皮由来のものを引き出していくような遊び心をもって楽しみながらやっていきたい。今年から少量ですけど赤ワインも生産していきます。赤ワインも皮の成分が出ているものですから、皮との付き合い方を勉強していきたいと思います。

▲ 今は豚の代わりに羊を3頭飼育している。取材時は35度近い炎天下に脱力気味のモコモコトリオ。

▲ 今は豚の代わりに羊を3頭飼育している。取材時は35度近い炎天下に脱力気味のモコモコトリオ。

木原さんがこの土地で目指すのは、ワイン造りだけではない。豚の放牧による有畜循環農業、そして「ファームイン」という形での観光業もその射程に含まれている。ワイン造りに一定の目処がついた今、木原さんはその次の段階を見据えている。

▲ Noborin Farmの「ロゴの上の部分は形になった」と語る木原さん。次のステップは、ロゴの下部分、豚の放牧による有畜循環農業の実現だ。

▲ Noborin Farmの「ロゴの上の部分は形になった」と語る木原さん。次のステップは、ロゴの下部分、豚の放牧による有畜循環農業の実現だ。

根っからワイン造りを志す人物ではなかった木原さんが、11haの荒地に開墾、凶作からのワイン生産、そして醸造蔵の建設など、数々の挑戦を乗り越えてきたのは、彼が強く胸に刻む覚悟の賜物と言えるだろう。

自分自身が開墾した風光明媚な谷を背にして、極めて柔和に微笑む木原さんの姿を目にした後にモンガク谷のワインを飲むと、ボトルに貼られたラベルが示すような神々の祭が、彼のシルエットを囲んで祝福をしているような気がしてならない。

うん、やっぱり、敬虔な気持ちになるわけです。

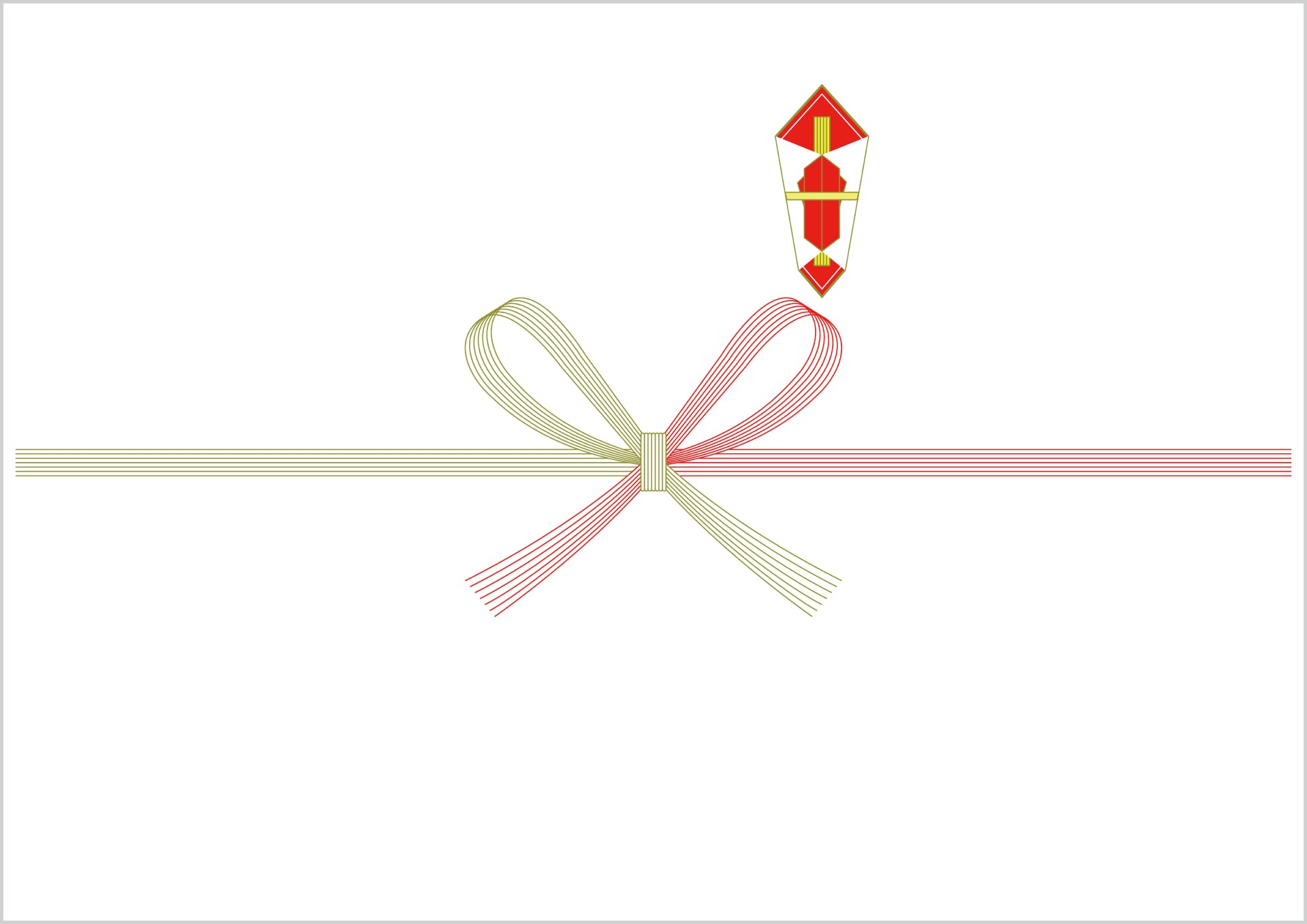

花結び(一般的なお祝い事、お中元・お歳暮など)

花結び(一般的なお祝い事、お中元・お歳暮など)

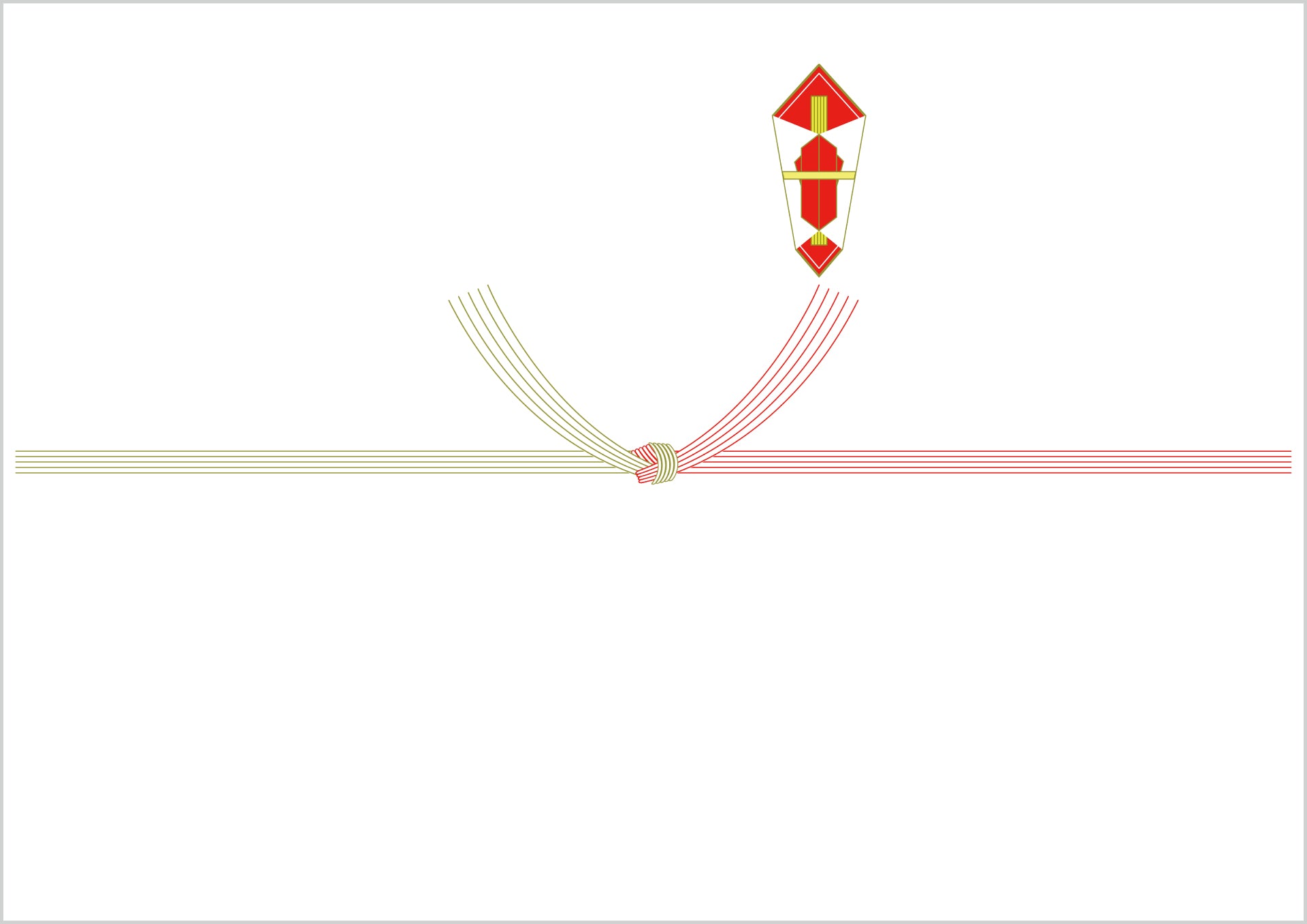

結びきり5本(お見舞いや全快・快気祝いなど)

結びきり5本(お見舞いや全快・快気祝いなど)

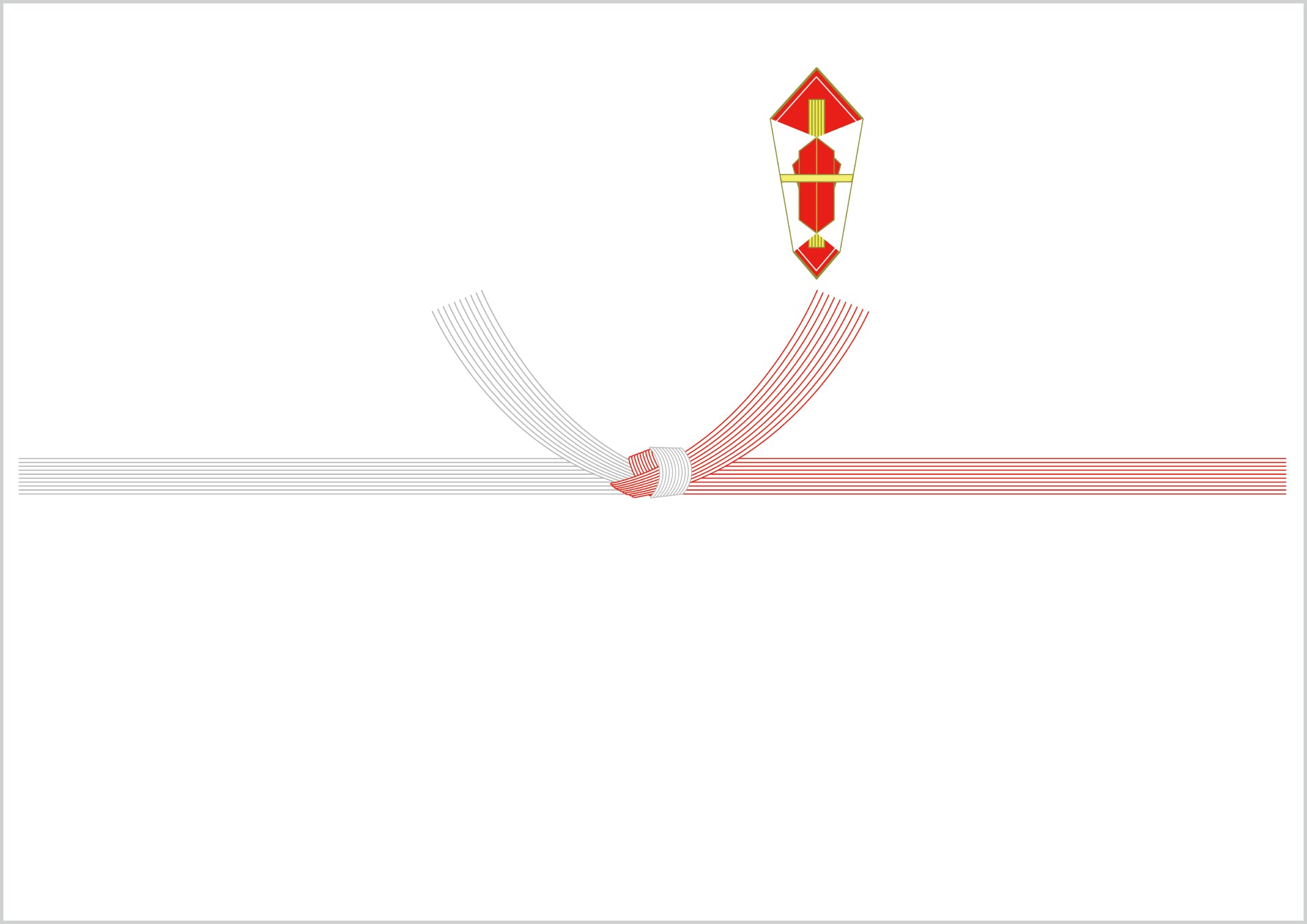

結びきり10本(婚礼関係の祝事など)

結びきり10本(婚礼関係の祝事など)

▲ モンガク谷は余市・仁木地区でも最も高標高のワイナリー。余市市街や日本海を見下ろす絶景が広がる。

▲ モンガク谷は余市・仁木地区でも最も高標高のワイナリー。余市市街や日本海を見下ろす絶景が広がる。

▲ 敷地内には溜池も。胡桃(くるみ)の木の根元あたりから湧き出る水を貯めこんでいる。中では、魚も暮らしているそうだ。

▲ 敷地内には溜池も。胡桃(くるみ)の木の根元あたりから湧き出る水を貯めこんでいる。中では、魚も暮らしているそうだ。

▲ 胡桃(くるみ)の木。開墾した葡萄畑のみならず、この土地が自然の恵みに富んでいることを象徴するように、活き活きと枝を伸ばす。

▲ 胡桃(くるみ)の木。開墾した葡萄畑のみならず、この土地が自然の恵みに富んでいることを象徴するように、活き活きと枝を伸ばす。

▲ 今は豚の代わりに羊を3頭飼育している。取材時は35度近い炎天下に脱力気味のモコモコトリオ。

▲ 今は豚の代わりに羊を3頭飼育している。取材時は35度近い炎天下に脱力気味のモコモコトリオ。

▲ Noborin Farmの「ロゴの上の部分は形になった」と語る木原さん。次のステップは、ロゴの下部分、豚の放牧による有畜循環農業の実現だ。

▲ Noborin Farmの「ロゴの上の部分は形になった」と語る木原さん。次のステップは、ロゴの下部分、豚の放牧による有畜循環農業の実現だ。