1. ワインのテイスティングとは

ワインのテイスティングには「ワインの品質などをチェック・評価するテイスティング」と、お客としてレストランなどで行う「ホストテイスティング」の2種類があります。

以下ではそれぞれのテイスティングについてお話していきます。

ワインの品質などを評価するためのテイスティング

これは主に、ワインを扱う仕事に従事する方や研鑽を積む方が行うもので、ワインの個性や品質について、いくつかの決まった項目に沿って分析するためのテイスティングを指します。実際にはワインの色や香り・味わい・それぞれの構成バランスなどを見て、特徴や品質を総合的に評価するものです。

ワインのプロフェッショナルは、商品の品質やポテンシャルを観察・確認することでその購入や提供方法、また飲むタイミングなどを判断します。

一人でワインを味わう場合のテイスティングもありますが、複数人で考察・評価しながらワインを味わうのも研鑽を積むためには大切なことですし、意見交換で得られる知識や感性などもあってとても楽しいものです。

レストランソムリエにとっては、商品の品質や個性を正しく判断することでお客様へのご提案がより具体的なものにできるため、ソムリエやワインエキスパートの資格試験でもテイスティングの実技は必ず組み込まれています。

ホストテイスティング

ホストテイスティングとは、レストランでワインを注文した際に、ワインの状態が悪くなっていないかを確認するためのテイスティングのことです。

基本的には、その席のホスト(主催者)が行います。

これは昔、ワインに毒などを忍ばせて暗殺をする、などということが当たり前に起こっていた時代の名残で、当時は会食でワインが供される際、まず主催者が皆の前で飲んで見せてその安全を保証したことに由来しています。

現代では意味合いが少し変わり、最初に述べた通り、ホストがゲストに提供するのにふさわしい品質であるかを確認するための作業となっています。

同席者同士が仲の良い間柄であれば、ワインに一番詳しい人が確認することもあるでしょう。ですから、あくまでも品質の確認であり、決して口に合う合わないを見ているわけではないのです。

ホストテイスティングで確認するポイントをいくつか見ていきましょう。

1.『ラベル』を見て、注文したワインと合っているかを確認(主にワイン名、生産者、ヴィンテージ、格付けや畑名など)

2.『色』を見て、劣化していないか確認

3.『香り・味』を確認して、異常がないか確認

ホストテイスティングが終わり、ワインに異常がなければソムリエ(サービス担当者)に 「お願いします」「大丈夫です」と伝えましょう。そこから同席している招待客に順次提供がされます。

もし気になることがあったり、温度やグラスで具体的な希望があれば気軽にお店の方に相談しましょう。

よほど忙しいお店でない限り、きっと親身になってできるだけの対応をしてくれるでしょう。

2. ワインを楽しむためのテイスティング方法

ワインのテイスティングには2種類あることをお伝えしました。

ここからは、ソムリエなどプロフェッショナルが行っている「ワインの品質などを評価するためのテイスティング」の方法の一部を紹介いたします。

よりワインを理解し、楽しむための方法として参考にしていただければと思います。

ワインの外観をチェックする

まずはワインの外観を見ていきます。ここからは顔のパーツで上から「目」「鼻」「口」と使っていきます。

最後に得た情報を「頭」に集めて総合評価します。それでは文字通り始めは目を使った観察から進めていきましょう。

『清澄度と輝き』

”清澄度”とはワインの透明感を見るもので、以前はテイスティングにおいてとても大切な要素の一つでした。しかし、昨今のワイン造りの多様化によって求められることも限定的となりました。

本来であればフィルターをかける、卵白やベントナイトと呼ばれる物質を使うなどして清澄度を担保していたのですが、ナチュラルワイン(自然派)と呼ばれるカテゴリーの中のいくつかの生産者は、醸造したワインにより多くの旨味を残すため、そういった処理をあえてせずに出荷することが出てきたため、透明度は品質を測るバロメータとしての役割を薄めてしまった経緯があります。

”輝き”に関しては、ワインが空気と触れている表面(ディスク)を観察するとき、どのくらいキラキラと輝いているかを見ます。

液面の光の反射を感じながら液体を少し揺らしてあげると観察しやすいでしょう。

フィルターをしっかりとかけたワイン、酸度の高いワインは輝きが増す傾向がありますので、そこから醸造・味わいについての情報を得ることができます。

『色調』

色調からはブドウの育った環境、ボトリングされてから現在の状態を確認するためにとても大切な情報を得ることができます。

品種ごとの違いも勿論あるのですが、基本的に日照に恵まれた地域や年に生産されたワインは色調が濃くなります。これは遺伝情報が詰まった種子を紫外線から守るために果実の皮が厚くなったり、色が濃くなったりするためです。

人間も強い日差しの中で過ごすとメラニン色素の働きで肌の色に変化がありますよね。あのイメージです。

また、熟成の段階で、ワインの中のポリフェノールの一部は、酸素と結びつくことで黄色やオレンジ色などの発色をします。

赤ワインでは並行して酸素と結びついたタンニン(これも数あるポリフェノールの一つ)が沈殿することで、赤や紫を帯びた色合いは徐々に淡く薄まります。

ですから大変興味深いのですが、白ワインも赤ワインも長ーい目で見ると最終的には同じような色合いになっていきます。

『粘性』

ワインに粘性が発生する要因の多くはアルコール醗酵の際にできるグリセロール、また糖分によるものです。

それぞれの量が多くなると、ワイングラスを傾けて戻したとき(グラスの側面にワインが拡がった後、位置を戻して流れるワインの滴を確認します)、滴がゆっくりと流れていくのを確認することができます。

ワインの香りをチェックする

まずはワインを注いだときの香りを確認します。

続いてグラスを回しワインを空気に触れさせたときの香りの変化をチェックすると良いでしょう。

香りの変化が大きく好ましいときには、ワインは自分の力で香りが開いていく状態にあります。

香りの大きさに合わせてグラスを選んであげましょう。

香りの変化が少ないときには、デカンタージュをしてワインに空気を含ませることで香りを発展させるという判断をすることもできます。その後のサービス(飲み方)に関係する部分です。

とはいえワインにはさまざまな香りがあります。まずは思い思いに楽しんでみましょう。

次のステップでは、感じた香りを何かに例えて表現してみます。「~のような香り」といった感じです。

このとき、ワインが食品であることから、食事の際にあまり心地よくない表現は避けたほうが良いとされています。

少し専門的な表現を学ぶのであれば、ソムリエやワインテイスティングに通じた方が書いた書籍などを参考に、自分が理解できた表現から少しずつ言葉を増やしていくのが良いと思います。

ワインの香りを表現する言葉が増えてきたら、それぞれの香りが何を意味しているかを紐づけていきましょう。同じ果物の香りでも、より熟した香りがあるワインは、暖かい地域やヴィンテージで育まれた可能性がある。

新樽を使って造られたワインなので、木質の芳ばしい香りやバニラのニュアンスを感じる、という風なイメージです。

ワインの味わいをチェックする

香りの確認が一通り済んだら、続いてワインを口に含んでその味わいを見ていきましょう。

この時、時間軸として、

「口に入れた瞬間」

「口に含んでいる間」

「飲み込んだ後の余韻」

の3つの場面の味わいをそれぞれ意識すると良いでしょう。

口に含んだ瞬間からワインは温度が徐々に体温に近づいていきますので、酸素を含ませた変化とともに時間経過による違いが感じられます。

苦味、酸味、旨味、塩味、甘味に意識を集中しながら確認を進めていきましょう。

スパークリングワインや若いワインの一部は泡立ちも感じることができます。

舌先から口の中へ流れるワインの、タンニンやカテキンと呼ばれる渋味については、歯茎の収斂性(しゅうれんせい:歯茎がキュッと引き締まる、縮むイメージ)も含めて確認します。その際、口の中にあるワインの香りが鼻を通して体外に排出されますので(戻り香)、香りも感じられるでしょう。

ワインの舌触り、味蕾を使った味覚の確認、戻り香、などから集めた情報を、これまでみてきた視覚や嗅覚を用いて得た情報と合わせて最終的にどういうワインなのかを頭でまとめていきます。

3. ワインのテイスティングを楽しむためのコツ

ワインのテイスティングをもう少し掘り下げたい方におすすめのコツをご紹介します。

メモを取りながらテイスティングする

テイスティングの力をつけていくためには、色合いや風味など、感じたことをメモに取ることをお勧めします。

具体的に言語化することで記憶が格段に残りやすくなりますし、後で見返したときに蘇る味わいの解像度を高く保つことが容易になります。

また、ワインの銘柄を見ずに行うブラインド・テイスティングなどでは、無理に銘柄を当てにいかずに感じたままを書き記しておくことで、後で内容を確認するときに分析が捗ります。

しばらく続けていると、昔のメモを読みながら今の自分の成長を実感する機会にもなり、モチベーションを維持するためにも効果的な方法と言えるかもしれません。

テイスティンググラスを使う

より本格的なテイスティングを楽しみたい方はテイスティンググラスを用意するのも良いでしょう。

できればテイスティングに用いるグラスは毎回同じものを使うほうが定点観測がしやすいと思います。

ソムリエなどワインの仕事に携わる方はINAOやISOといった国際規格に沿ったグラスをテイスティングに使っていることが多いです。

4. テイスティングを楽しみたいときにもおすすめのワイン3選

ワインのテイスティングに興味を持った方に向けて味わい豊かなおすすめのワインを以下に紹介いたします。

赤ワイン、白ワイン、スパークリングワインの3つを紹介するので、ぜひそれぞれのテイスティングをお楽しみください。

【赤ワイン】シャトー・サン・ミッシェル コロンビア・ヴァレー カベルネ・ソーヴィニヨン 2020

コロンビア・ヴァレーの特長を表現しながら、デイリーに楽しめる気軽さと、幅広い料理との相性も良いスタンダードシリーズ。発酵中の優しいパンプオーバーにより色合い、アロマ、タンニンの抽出が行われます。ワシントンの凝縮感あるブドウを、楽しみやすいスタイルに仕上げたワイン。複雑さと構成力、シルキーなタンニンが魅力です。

-

赤ワイン

赤ワインシャトー・サン・ミッシェル コロンビア・ヴァレー カベルネ・ソーヴィニヨン 2020 *

赤ワインアメリカ/ワシントン州通常価格3,289 円 (税込)通常価格単価 あたり残り23個

カベルネ・ソーヴィニヨン他 カベルネ・ソーヴィニヨン他

楽しみやすいスタイルに仕上げたワイン

【白ワイン】ベルサン サン・ブリ モン・アンブラゼ 2022

2009年よりビオロジック農法に転換。2012年に認証取得。ソーヴィニヨン・ブランから造られるサン・ブリ。手摘み収穫。ステンレスタンクで発酵、熟成は70%ステンレスタンク、30%樽で14ヶ月。グレープフルーツやマンダリン、モモにハーブやスパイス、ヨードのニュアンスを感じる豊かな香り。いきいきとした果実とエレガントな酸味がバランスよく、引き締まった味わい。長く複雑な余韻が続きます。

-

オーガニックワイン、白ワイン

オーガニックワイン、白ワインベルサン サン・ブリ モン・アンブラゼ 2022 *

オーガニックワイン、白ワインフランス/ブルゴーニュ通常価格4,950 円 (税込)通常価格単価 あたり残り12個

ソーヴィニヨン・ブラン ソーヴィニヨン・ブラン

サン・ブリでも最も名の知られた生産者のひとつ

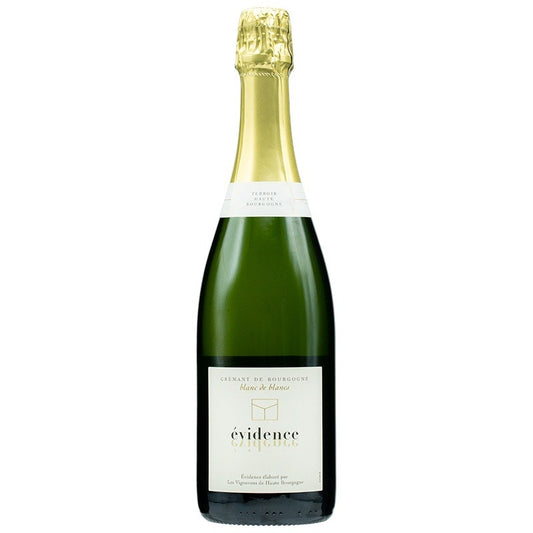

【スパークリングワイン】エヴィダンス by LVHB クレマン・ド・ブルゴーニュ ブラン・ド・ブラン NV

こちらはシャルドネを使用したスパークリングワイン。

果実味、酸味、旨味のどれもが豊かで、初心者でもテイスティングしやすいワインです。

「真のクレマン・ド・ブルゴーニュ」といわれるブルゴーニュ・シャティヨン地区の逸品。

グレープフルーツや洋梨の果実の香りと蜂蜜やナッツの甘くて香ばしいニュアンスが感じられます。

大量の牡蠣や貝殻の化石があるミネラル豊かな土壌だからこそのミネラル感と、フレッシュですっきりとした酸味も味わえます。

-

スタッフ

おすすめ 白ワイン、スパークリングワイン

白ワイン、スパークリングワインエヴィダンス by LVHB クレマン・ド・ブルゴーニュ ブラン・ド・ブラン NV

白ワイン、スパークリングワインフランス/ブルゴーニュ通常価格3,960 円 (税込)通常価格単価 あたり残り31個

シャルドネ シャルドネ

豊富なミネラルと爽やかな果実感

5. まとめ

ワインのテイスティングは決して難しいものではありません。

外観、香り、味わいの3つのポイントでワインと向き合い、自分の言葉でどう感じたかを表現するものと考えると気軽に楽しめるかと思います。

ワインをより深く知り、楽しむための手段としてぜひテイスティングに挑戦してみてください。

THE CELLAR online storeでは、テイスティングしてみたくなる魅力的なワインをたくさん取り揃えております。

ワイン選びの参考にご覧になってみてください。