「ボジョレー・ヌーヴォー」という単語はワイン愛好家でなくても、一度は聞いたことがあると思います。

1990年後半から2000年前半は日本でボジョレー・ヌーヴォーがブームになり、解禁日には「今年はどんな味だろう!」と、多くの方が飲んでニュースにも取り上げれていました。昨今の日本におけるワインブームもこの、ボジョレー・ヌーヴォーから始まっていると言っても過言ではないと思いますし、日本はボジョレー・ヌーヴォーの最大の輸出先となっています。

よりボジョレー・ヌーヴォーを楽しんでいただけるよう、今回はボジョレー・ヌーヴォーの特徴や歴史について解説していきます。

目次

ボジョレー・ヌーヴォーの基礎知識

ボジョレー・ヌーヴォーはフランスのブルゴーニュ、ボジョレー地区で、その年に収穫した「ガメイ種」というブドウで造ったワインのことを指します。

ボジョレー・ヌーヴォー、最大の魅力は何と言っても収穫したてのブドウでワインを造る事で、フレッシュさが楽しめるのが一番の魅力だと思います。イチゴやサクランボなど、赤い小粒のフルーツを連想させるアロマが特徴的でフルーティーでチャーミングな味わいで、ボジョレー・ヌーヴォーを飲んでワインを好きになった人も大勢いらっしゃるのではないでしょうか。

ボジョレー地区はブルゴーニュ地方の南部、美食の街と称されるリヨンから北に広がる地区で、なだらかな丘陵地帯です。その名は「美しい高台」を意味するBeaujeu(ボージュ)に由来しています。ヌーヴォーは直訳すると「新しい」という意味で、この土地で生まれる新酒をボジョレー・ヌーヴォーと呼んでいます。

日本だとボジョレー・ヌーボーやボージョレー・ヌーヴォーなど様々な呼び方がありますが、どれも正しい呼び方で同じものを指しています。発音や表記のゆれによる違いで酒造や流通の主要各社によって名前が異なっているだけなんです。

ボジョレー・ヌーヴォーの歴史

この地でのブドウ造りは紀元前125年まで遡り、ローマ人とガリア人が造り始めた歴史が残されています。その後、紀元前600年頃にベネディクト派の修道士によってワイン造りが行われるようになりました。

1031年~1477年まではブルゴーニュ公国がこの地域を治めており、1395年にフィリップ2世がブルゴーニュ地方北部のコート・ドールで栽培する赤ワイン用の品種をピノ・ノワール種に限定する法令を出したため、ガメイ種の栽培は南部のボジョレー地区に押し出されることになりました。

1600年代後半に、ソーヌ川とロワール川の運河を通じてパリへ輸送がされ、1800年代にはボジョレー地区にほど近い美食の街リヨンでの流行し、11月の第3木曜日に解禁日が制定されたことで日本ではバブル期と同時にボジョレー・ヌーヴォーが爆発的に売れることになります。

ボジョレー・ヌーヴォーの解禁日

ご存知の通り、ボジョレー・ヌーヴォーは解禁日が毎年11月第3木曜日の午前0時と決められているのも特徴の一つです。特に日本は解禁日にボジョレー・ヌーヴォーを誰よりも早く味わうという文化は今の少なからず残っていて、ホテル・レストランでもボジョレー・ヌーヴォーを祝うイベントが現在も存在していますね。

今では解禁日がお馴染みのものとなりましたが当初は特にルールはありませんでした。ボジョレー・ヌーヴォーを造り始めたころ、ワイン生産者はどこよりも早く、消費者の手元に届けたいという願いから出荷を急いでしまいその結果、質の悪いワインも出回って、せっかく世界に認められたボジョレーの評判を落としかねないほどでした。ワインの品質を下げないために、フランス政府が1967年に解禁日を定めたのですが、それが11月15日でした。もちろん、解禁されるまでは販売も飲むことも許されないのです。

11月15日設定したのは良いものの、この日が土日・祝日と重なってしまうと配送が滞ってしまう事になるため1985年、フランス政府が休日に重ならないように解禁日を再考した結果、現在の11月第3木曜日の午前0時になったのです。

今年は2024年11月21日になるわけですが、どんなボジョレー・ヌーヴォーに仕上がるのか、今から楽しみですね。更に日本は日付変更線の関係上、本国フランスよりも早く解禁日を迎えるのもボジョレー・ヌーヴォーが流行した要因の一つかも知れませんね。

ボジョレー・ヌーヴォーが造られる土地

ボジョレー地区は南北に細長いワイン産地、ブルゴーニュ地方の南部に位置しており、生産量の大半はガメイ種から造られる赤ワインですが村名のカテゴリーで極少量のシャルドネから造る白ワインもあります。

夏は暑く冬は寒い半大陸性気候で、ブルゴーニュ地方の中でも温暖な産地です。ブルゴーニュ北部が粘土石灰質土壌に対して、南部のボジョレーは花崗岩を基盤とした丘陵地帯で、この痩せた土地が樹勢の強いガメイに適しているのです。

ボジョレー・ヌーヴォーで使うブドウの品種

ボジョレー・ヌーヴォーで使われる品種はガメイのみと決まっています。ブルゴーニュの赤ワインだとピノ・ノワールが有名ですが、ガメイが広まったのもボジョレー・ヌーヴォーの影響が大きいと思います。

ガメイの正式名称はガメイ・ノワール・ア・ジュ・ブラン(白い果汁の黒いガメイ)で、もちろんボジョレー地区を原産とする品種です。一昔前、ガメイと言えば風味が少ないワインに色調を高めるために栽培されていた果肉の赤いガメイ・タンテュリエ種をさしていたことから、区別するためにガメイの名前が付けられました。

ガメイ種は果粒が大きく果皮が薄い特徴があり、果汁の比率が高いためほかの赤ワインに比べて色調が薄い傾向にありますが、果汁の比率が高い事で生産量も多くなるメリットもあり、淡く薄い色合いを回避するために「マセラシオン・カルボニック」という醸造法を用います。

ブルゴーニュ地方のピノ・ノワールやシャルドネに比べて春先の発芽と成熟が早いため、収穫期も早くなる特徴があります。病害に強い品種とも言われており、涼しい産地でも栽培が出来て樹勢も強い事で収量を得やすい品種と言えます。

ボジョレー・ヌーヴォーの醸造方法

ボジョレー・ヌーヴォーは9月に収穫したブドウを醸造して、11月半ばに出荷します。そのため収穫から醸造、瓶詰までスピードが必要になります。そこで、ボジョレー・ヌーヴォーは「マセラシオン・カルボニック」と呼ばれる醸造法が採用されます。

マセラシオン・カルボニックは一般的に縦型の大きな密閉ステンレスタンクに、収穫したガメイ種を破砕せずにそのままいっぱいに詰めて、二酸化炭素(炭酸ガス)の気流中で数日置く方法です。

この醸造法は2種類あって、

⓵炭酸ガスを外から注入する方法

②ブドウをタンクに詰める間に一部のブドウが潰れ、その発酵によって発生する炭酸ガスを用いる方法

ボジョレー・ヌーヴォーは②の方法を採ります。

マセラシオン・カルボニックを採用する事でボジョレー・ヌーヴォー特有の赤い果実のコンポートやジャム、イチゴキャンディーのような甘い香りが生まれ、色素を含みながらタンニンの成分が控えめの、フレッシュでフルーティーなワインが造られるのです。

ボジョレー・ヌーヴォーの味わい

味わいの特徴は何と言っても新酒ならではの軽やかなテイストになります。若いガメイ種から造られますので、タンニンが少なく酸味も穏やかな印象です。イチゴ、木苺、サクランボのコンポートをイメージさせ、スミレやバラのアロマが心地よく広がります。

収穫後すぐに醸造し、瓶詰めして出荷するため、ボジョレー・ヌーヴォーを手掛ける多くの生産者は、その年の初物を楽しんで頂きたいという思いも強い事から一般的にボジョレー・ヌーヴォーは熟成させずに早飲みタイプのワインであるという事が言えます。

ボジョレー・ヌーヴォーは熟成させても大丈夫?

例えば、フランス・ボルドー地方で主要品種となっている、カベルネ・ソーヴィニョンやメルローはブドウが持つ、タンニンの成分が長期熟成に向いているのですがガメイ種は正反対の品種でタンニンは控えめで果実味が中心となる品種のため、熟成しても酸化に抵抗する力が低いため、熟成させると酸味が際立ったワインになりやすい可能性があります。

ガメイ種を用い、マセラシオン・カルボニックで造るボジョレー・ヌーヴォーは発酵や熟成期間を長く取れない事もあり、逆を言うと通常の赤ワインと同じように醸造をするとうまくいかない事が多いので、ボジョレー・ヌーヴォーに適した方法が取られており、フレッシュさを味わうには解禁後すぐに飲むのがお勧めです。

ただ、ボジョレー地区にもヌーヴォーだけに特化したワインではなく、日常的に楽しめるワインや長期熟成に向いた、ピノ・ノワール顔負けの複雑な香りと豊かな味わいを感じることが出来るワインも存在しており、ボジョレー = ヌーヴォーだけではないのです。

以前のように、どの生産者よりも早く瓶詰めして解禁日に間に合うように大量に生産をする、ボジョレー・ヌーヴォーの流れは落ち着きを見せており、著名な生産者が長期熟成向きに手掛けているボジョレー・ヌーヴォーも存在しているのも事実で、ブルゴーニュ地方のピノ・ノワールと同等で取り扱いを受けているボジョレー・ヌーヴォーもあります。

ボジョレー・ヌーヴォーの格付け

まず、ボジョレー地区内でも400軒もの生産者が存在し、一言でボジョレー・ヌーヴォーといっても、実は色々な種類があり、原産地統制呼称(AOC法)によって格付けがされています。

格付けは上位から「クリュ・デュ・ボジョレー」、「ボジョレー・ヴィラージュ」、「ボジョレー・シュペリュール」、「ボジョレー」の4段階。ボジョレー・ヌーヴォーは特定の産地のブドウを用い、細かな規定をクリアしたワインだけが名乗れます。

質が高いワインを選びたい場合は、ボジョレー・ヴィラージュ以上の格付けが良いでしょう。最高位の「クリュ・デュ・ボジョレー」は10のAOCが存在しますが、この中でもムーラン・ア・ヴァンとモルゴンは、特に長期熟成に優れており、力強く、肉付きの良いワインが生まれます。

ボジョレー地区に限らず、フランスのワイン産地は1935年に制定されたAOC法よって細かく管理されています。各地方ごとに、その製法や使用できるブドウ品種などが厳密に決められており、更に国立原産地名称研究所という公的機関の許可があって、初めてAOCワインと名乗れます。伝統と文化を重んじるフランスワインは法律で厳しく管理がされています。

ボジョレー・ヌーヴォーに合う料理

ボジョレー・ヌーヴォーはカジュアルラインが多いため、合わせるお料理も最高級の素材を使わずとも、料理との品格を合わせることが出来ます。

実際に、ボジョレー地区を訪問した時にビストロに入ったのですが、現地の方々もジャンボン・ペルシエやリエット、パテ・ド・カンパーニュとボジョレーワインを合わせていたのが印象的でした。本格的なお肉料理というよりは、冷前菜の方が相乗効果も高いですし、あとワイン自体の温度も常温ではなく、少し冷たい程度(15度くらい)で飲むとより、果実味を感じることが出来てお料理との相性も良くなります。

和食でも甘辛いタレを使った料理とは相性が良く、肉じゃが、うなぎの蒲焼、焼き鳥とは相性抜群ですのでぜひお試しください。

おすすめのボジョレーワイン3選

残念ながらボジョレー・ヌーヴォーは解禁日以降でないと紹介出来るワインが無いため「ヌーヴォー」ではない通常のボジョレーワインをご紹介します。

ルー・デュモン ボジョレー・ヌーヴォー 2024

畑は「Saint Vérand」村近郊の、樹齢約70~95年の計10の古樹単一区画群より。 「ガメイは、完熟させてはじめて、その真価を発揮します。そのためにはどうしてもヴィエイユ・ヴィーニュでなければなりません」が仲田さんの信念。しかも標高が400mととりわけ高く、「熟成がゆっくり進みます。開花日から予想される今年の収穫開始時期は8月25日頃ですが、僕はさらに10日間程度、ぶどうの完熟を待つつもりです」。 「これまでのところ南ボージョレは素晴らしい天候に恵まれており、雹害も霜害もなく、畑は最高の状態です。高台斜面にある僕の契約区画は風が強く水捌けも良いため、病気も皆無です。また今年もクリュール(花ぶるい)が多く、大部分はミルランダージュぶどうです。今後の天候次第ではありますが、このままいけば僕がヌーヴォーを造ってきた17ヴィンテージの中で最高品質のワインになると思います」。 「年に1度のお祝いだからこそ」-現代美術家ジェラール・ピュヴィスの特製ラベル、重厚ビン「レジェンド・アンティーク」の使用等、パッケージデザインにもこだわります。

-

赤ワイン

赤ワインルー・デュモン ボジョレー・ヌーヴォー 2024

赤ワインフランス/ブルゴーニュ通常価格5,280 円 (税込)通常価格単価 あたり残り3個

ガメイ ガメイ

ルー・デュモンの17ヴィンテージ目のボジョレ・ヌーヴォー

ドメーヌ・ド・ヴェルニュス レニエ ヴェルニュス 2021

2020年までは「Régnié La Cadole(レニエ・ラ・カドル)」という名称でしたが、古い地図では「Vernus(ヴェルニュス)」と表記されていることが判明し、2021年ヴィンテージから「Régnié Vernus(レニエ ヴェルニュス)」にワイン名を変更しました。 標高315mにある「La Cadole(ラ・カドル)」の区画のブドウを使っており、ドメーヌのすぐ近くにある畑で隣接する庭園との境界にある塀に風が遮られてブドウが熟しやすい花崗岩土壌の区画です。除梗は70%で熟成は樫樽で行われています。 濃い色調とブラックベリーのような黒い果実の力強いアロマが際立ち、口当たりはたっぷりとしていてジューシーな果実味が豊か、オイリーで肉厚かつしっかりとした骨格もある複雑な味わいで余韻に素晴らしい酸味もあり、小さく凝縮したブドウの影響を顕著に表している潜在能力の高いワインです。

-

赤ワイン

赤ワインドメーヌ・ド・ヴェルニュス レニエ ヴェルニュス 2021

赤ワインフランス/ブルゴーニュ通常価格5,830 円 (税込)通常価格単価 あたり残り1個

ガメイ ガメイ

凝縮したブドウで潜在能力の高いワイン

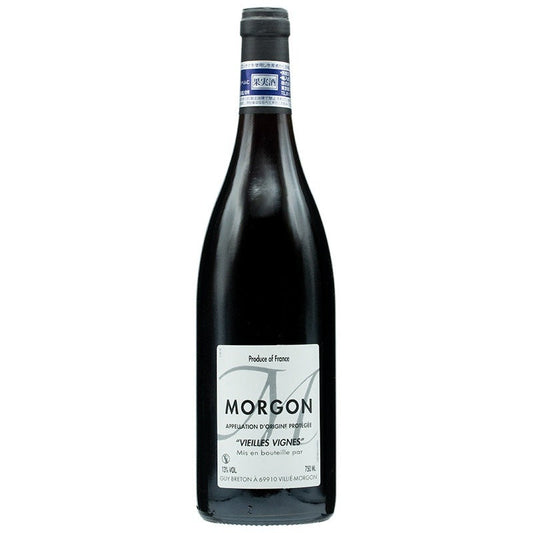

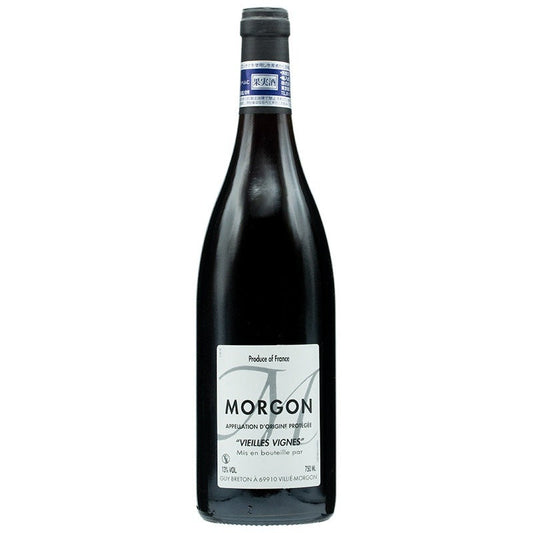

ギィ・ブルトン モルゴン ヴィエイユ・ヴィーニュ 2021

ヴィエイユ・ヴィーニュといっても様々ありますが、ギイ・ブルトンのように樹齢100年を超えるブドウを採用する生産者はボジョレー地区でも少数です。古樹から造られるこのワインは、ガメイ種特有のチャーミングさを残しつつも、畑や生産者の想いを感じることが出来る、実に奥深いワインに仕上がっています。

-

赤ワイン

赤ワインギィ・ブルトン モルゴン ヴィエイユ・ヴィーニュ 2021

赤ワインフランス/ブルゴーニュ通常価格7,150 円 (税込)通常価格単価 あたりガメイ ガメイ

ガメイのブドウで造ったワインとは思えないほど繊細でチャーミングな味わい売り切れ

まとめ

ボジョレー・ヌーヴォーと言っても、しっかりとしたAOC法の規定に乗っ取り、厳格に生産が行われていますが、ヌーヴォーはその年のブドウで造る、「新酒のお祝い」というイメージが強く、特に日本は新米や初カツオなど季節を感じる旬の素材を楽しむ習慣が根強いことからも、秋の風物詩として迎えられ、年々日本で定着してきたのだと思います。

近年、少しずつではありますがボジョレー・ヌーヴォーの輸入量が下がって来ている事から、「ボジョレー・ヌーヴォーは下火」と言われる事もありますが、フランス本国よりも8時間 早く飲めるメリットは大きく、人気はまだまだ健在です。本格的にボジョレー・ヌーヴォーを祝うイベントを開催しているホテル・レストランでは、ボトルではなくて樽で提供してくれる場所もあり、こういう飲み方が出来るのもまた、ボジョレー・ヌーヴォーの楽しみの一つで、みんなで新酒のお祝いをしたいですね。

この記事を書いた人

高丸智天

ガストロノミー “ジョエル・ロブション”

シェフソムリエ 高丸智天 (Tomohiro TAKAMARU)

【経歴】

1977年 広島県生まれ。

ホテル・レストラン専門学校卒業後、千葉県のホテル内フレンチレストランで10間年勤務したのち

2008年 ガストロノミー “ジョエル・ロブション” 入社

2012年 同店 プルミエソムリエ就任

2016年 同店 シェフソムリエ就任

2023年 テタンジェ社よりシャンパーニュ騎士団 シュヴァリエ 叙任

現在に至る

ミシュランガイド17年連続三ツ星「ガストロノミー “ジョエル・ロブション”」シェフソムリエ。シャトーレストランにストックする3,000種類 25,000本のワインを熟知し、お客様に最適な1本を提案している。また、料理とワインのマリアージュには定評があり、多くの人から高い支持を得ている。